| 第一号機「MUSE」の製作 ジャンク入手したBIBLO用マザーボードでPCを作る。 |

| 第一号機「MUSE」の製作 ジャンク入手したBIBLO用マザーボードでPCを作る。 |

さて、しばらくご無沙汰していたノートマザーですが、やっと材料も揃い、時間も出来たので作ることが出来ます。

記念すべき第一機目は、とにかくコスト最優先。というのも、これをmidi音源専用にしようと考えているからです。

そのために音質には気を配りたい物で、音源回路にはオーディオ用電解コンデンサとして有名なnichikonのMUSEコンデンサを使用することにします。よってコードネームは「MUSE」とします。

コスト削減、簡略化のために以下の目標を立てます。

・HDDはOSが入る程度で良し。

・ケーブルがごちゃごちゃするのが嫌なので、電源・キーボード・マウス・LANもあらかじめ搭載。

・総予算\3000以内。

結線

| いきなり話がそれますが・・・ 作業道具もコスト削減。ニッパー・ペンチ・カッター・ドリルの刃・糸鋸などの工具は全てダイソーでそろえたものです。 ケースはダイソーのファイルケースを使います。取ってが付いているので持ち運びも楽です。 |

|

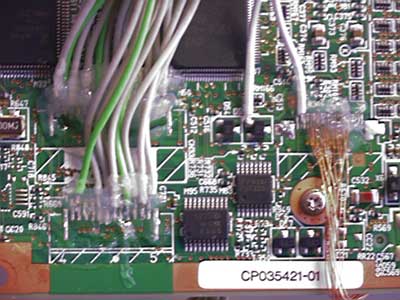

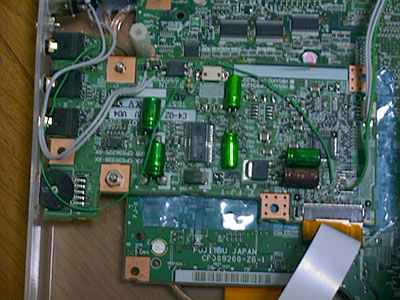

| ノートマザーは、GENOで初めて購入した\890のLIFEBOOK NU基板。 基板の配置上、キーボードに直でコネクタが入らないので延長します(左の2組の線の束)。 LCDステータスパネルの配線はピッチが細かいのでポリウレタン皮膜線で。 電源・サスペンドスイッチの配線もそのコネクタから取ります。 |

|

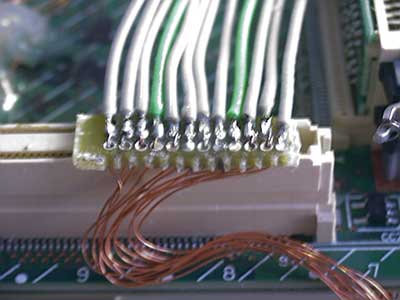

| そのLCDステータスパネルの配線は、一度マザーのコネクタ上で中継させます。ポリウレタン皮膜線で直にパネルに繋げると強度に問題あるからです。 |  |

| これはLANカード。富士通の10BASEです。PCネットで普段は\10なのが、ちょうどそのとき行ったらジャンク半額市で1枚当たり\5で購入できました。 |  |

| PCカードスロット2に内蔵させるので、出っ張らないようにこのように最小限に切り取ります。 ついでに、PCカードスロット2の取り出しボタンも撤去します。 |

|

| midi入力はこのピンから取ります。端なので楽です。 |  |

ケース等加工

| ドリルで穴をあけ、糸鋸で大体の形をくりぬいたら、カッターを使って綺麗な直線になるように削っていきます。 |  |

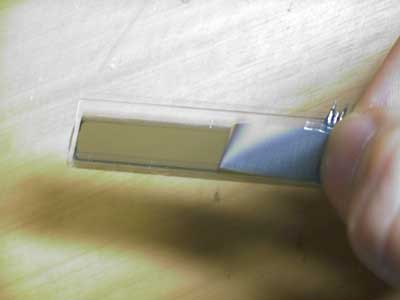

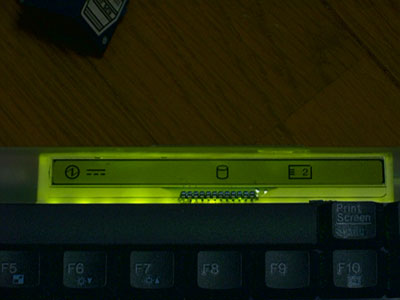

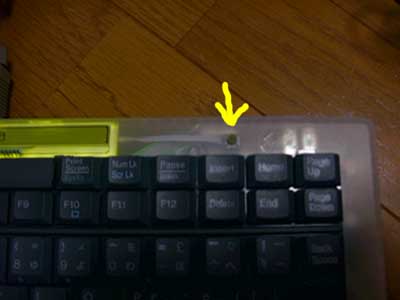

| 見た目にも凝りたいので、LCDステータスパネルにはバックライトを付けます。 以前\100で買った液晶割れを分解し、バックライト蛍光灯の光を拡散させるシートを、ステータスパネル分の大きさに切り取ります。4枚重なっているので、それぞれ同じ大きさに切り取り、説着材で張り付けて、矢印のやつになりました。 |

|

| ステータスパネルの裏側に張り付いている、反射用シートを剥がします。 |  |

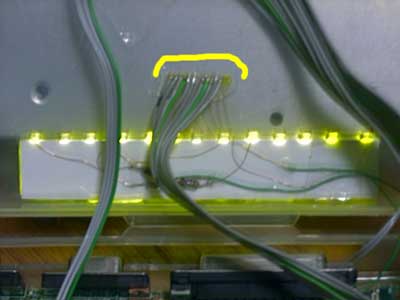

| ケースにバックライトとステータスLCDを取り付け、LCDは印の中継基板を介します。 LEDはQC-PASSの店先で貰ったチップ形緑LEDが沢山ついた基板より。 |

|

| 本体側面。 CPUの廃熱のために穴を開けます。Cel433だからたいした発熱は無いだろうと思ってましたが、結構あるみたいです。 |

|

| 背面。こちらも穴開け。 USBとLANコネクタが見えます。 |

|

| 同じく背面。 パラレル・VGA・シリアル・PS/2・AC100vコネクタがみえます。 |

|

| 側面。midi入力の5DINコネクタとサウンド系統コネクタ。ボリューム。 |  |

| サウンド基板には、ヘッドホンアンプのカップリングにMUSE、7805にMUSEとELNAのRJJを使いました。 |  |

| キーボードの中継コネクタ。 |  |

| CPUファンはクレバリーで\10で買ったインテルのやつ。ケースを閉め切るとかなり熱くなります。 |  |

| バックライトLEDとCPUファンを、本体の電源と連動させるためのSWトランジスタ。 |  |

完成

| Win98をインストールしたのですが、困ったことにどうやってもサウンドドライバーが入りません。ビックリマークがついてしまいます。 また、タッチパッドのクリックも効かないことが多い・・・ しかもシステム全体が不安定・・・ |

|

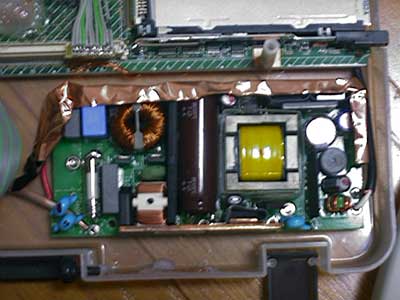

| 内蔵したSW電源のノイズかと思ってマザー側にダイソーの銅テープを貼り付けました。すると以前より安定し、CPUの発熱も緩和されました。やはりノイズか・・・ でも相変わらずタッチパッドとサウンドは解決しません。 |

|

| 今回一番苦労したステータスパネル。電源投入と共にバックライトが点灯し、いい感じです。 ネットワークアクセス時にはPCカード2の印が点灯するので、特別アクセスランプは付けませんでした。 |

|

| 電源・サスペンドスイッチ。 |  |

| 内部全景。 2.5インチHDDは直でIDEケーブルに繋げています。 |

|

| 裏側。 時代遅れのスケルトンで良いでしょ? |

|

何はともあれ制作費: マザー\890 キーボード\580 タッチパッド\100 64MBRAM\500 2.5インチ850MBHDD\380 15V3A電源\300 LANカード\5 CPUファン\10 サウンドカード\100 サウンドカードを結ぶケーブル\100 IDEケーブル\20 ケース\100 SW石\10 MUSEコンデンサ\20 ELNA RJJ\6 銅テープ\10? 5DINコネクタ\100 以下\0の物。大学やQC-PASSの店先での貰い物 LCDステータスパネル LED ビス・スペーサ 配線ケーブル フォトカプラ 抵抗 合計:\3231(税別) ちょっとオーバーしました。 スペック: CPU:Celeron433MHz RAM:PC-66 64MB HDD:850MB SOUND:YMF-744 LAN:10BASE |

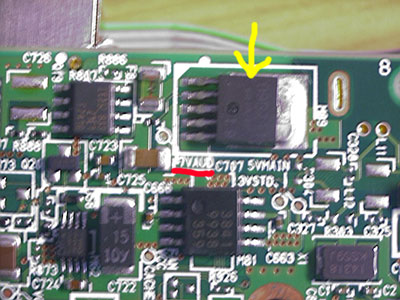

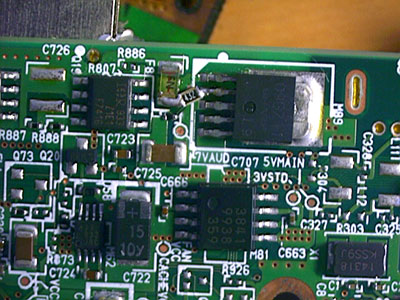

| もう1枚のNU基板で、同じサウンドカードをさして確かめたところ、見事に認識したため、原因はマザー側にありそうです。 サウンドカードへの配線を切っても、デバイスマネージャには!マークが付いていることから、そこにあるコーデックチップが全く機能していないことになります。となると、断線か電源になるのですが、写真の7805レギュレータの入力電圧を測ってみたところ0Vでしたので、このかのうせいが高いです。ここで生成される5Vは、コーデックチップのアナログ電源となります。(デジタル側は3.3Vと正常でした) |

|

| 元をたどっていくと、マザー表側M89のSHARP製09DZ11の出力電圧端子に行き着きました。 赤ラインのように、本来なら7Vの出力がサウンド基板に供給されるはずですが、このICの2番ピン(出力コントロール)が常時0Vであるために電圧が出ません。 といいますか、09DZ11なら出力電圧は9Vでしょうに・・・ ちなみに、もう1枚のNU基板(cel500)ではスイッチング式を使い、出力電圧は7Vでした。 |

|

| 2番ピンの元を探したのですが、どうにも見つかりませんでした。 しょうがないので、そこのパターンをカットして、2番ピンに適当な抵抗で電圧を与えてみると、問題なく9Vが出力されました。そして見事!デバイスマネージャのビックリマークが消え、音が出ました!! |

|

| そして、このMUSEに設けたMIDI端子に外部機器を接続したところ、ちゃんと反応しています!! いやぁ〜 苦労した甲斐がありましたよ。これでPW250の専用音源として、多種多彩な音色を奏でてくれるでしょう。 (ちなみにタッチパッドの不都合は単なるハンダ不良でした) ということで、このMUSEの製作は見事成功です。 |

|

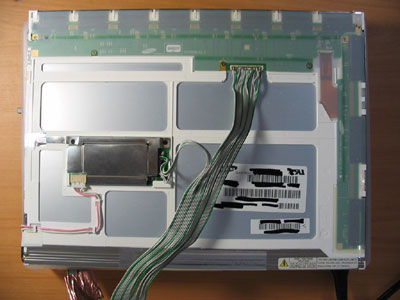

| ディスプレイにCF-L15を使うと、一々配線するのが面倒だったり設置場所が限定されたりするので、ジャンク入手のSAMSUNG製LT141X4 LVDS液晶を繋げてみました。 マザーに直接繋げているので、ほかの配線や外部電源の必要なし。 |

|

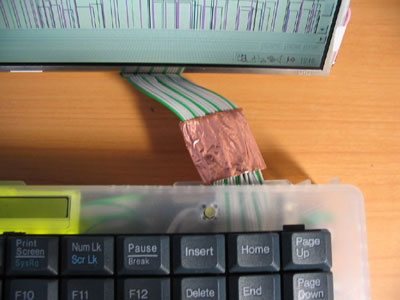

| 配線には普通のIDEケーブルを使ったため、情報量の多い画面になるとノイズにより乱れが生じてしまいました。とくに画面解像度が高く(VGAよりもXGA)、最大発色数が多いほど(16ビットよりも24ビット)それが顕著になります。 この配線のまま、なんとかならないかと思って弄ってみると、ケーブルの解れているこの場所を平坦にすると改善することから、解れを固定する目的で銅テープで対処しました。 |

|

| 液晶裏側。 インバータはもとから付いていたやつを使います。 |

|

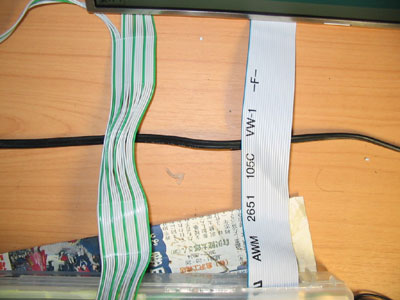

| その後、表示する画像によってはやはり微妙に色化けするので、LVDSケーブルを写真左のから右のに交換しました。 どちらもIDEケーブルですが、最初に使ったやつは10cmくらいおきに線が解れているタイプなのですが、そのお陰で信号同士が干渉して画面上にノイズが発生するようです。 右のケーブルに交換したところ、高解像度・多発色でもノイズは無くなりました。 |

|

| LVDSは、このように中継基板を設けて配線しています。 |  |

| ポリウレタン線で、スルーホールから信号線を抜き出しています。 |  |