| PC用マザーボードの修理 Aopen製 AX3S Proの修理 |

| PC用マザーボードの修理 Aopen製 AX3S Proの修理 |

久しぶりにデスクトップPCを起動させたら、Windows2000の起動完了と共にフリーズを起こしていました。また、Win98で起動させた場合30%ぐらいの確率で、旗画面の次の画面でi386がどうたらこうたらのエラーを出すようになり、非常に不安定になってきました。

原因として考えられるのはマザーボードに搭載されている電解コンデンサーの老化が挙げられます。とくにマザーボードの場合、CPU付近に群生する高周波平滑コンデンサはCPUファンからの熱風を常時受け、それにより容量抜け・高ESRが進行します。

もちろん、コンデンサのメーカ・性能によってそれは区々ですが、このマザーボードにはRubycon製の低インピーダンス品が多く使われており、それらの老化が原因と思われます。

注:高周波平滑には必ず低インピーダンス品を使わなければなりません。標準品は絶対に使わないこと!

調査

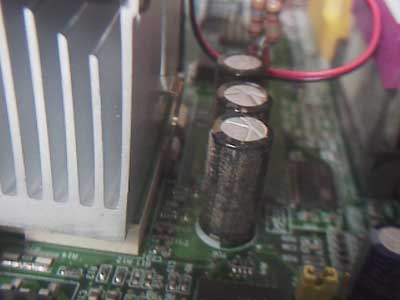

| まずマザーボードをPC本体から抜き取ります。いやぁ〜久々に見る面ですな(笑 CPUファンには150Ω2Wの抵抗を3本並列に接続して回転数を落とし、静音化してます(もちろん放熱効率は考慮してます)。 |

|

| うわ! 凄いですね。CPU付近のコンデンサはみんなこんな感じで埃かぶってます。 ちなみにRubyconのYXGです。高リプル・低インピーダンスの長寿命品だそうです。 |

|

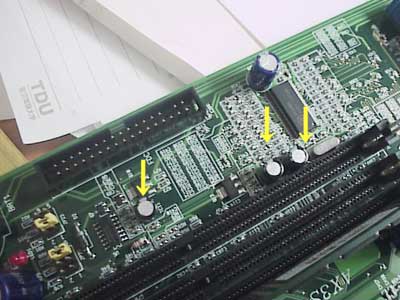

| 各スロット周りには日本ケミコン製のTMYが使われています。 TMY?聞いたことないし、検索しても引っかかりませんなぁ。見た目からすると低インピーダンスっぽいですが。 |

|

| ところどころに存在するLUXCONとTEAPO製の16v100uF。ついでだから交換します。 |  |

対策

今回は、一番の原因と思われるRubyconのコンデンサを中心に取り替えることにします。 日本ケミコンのLXZを使うことにします。できればKZEあたりの”超”がつく低インピーダンス品を使いたいのですが、こういうのは一般には入手困難でしょうね(あったとしても高そう)。 もともとは2200uFが使われていましたが、値段的に2200uFも4700uFも変わらなかったので容量の大きい方を選びました。ここまでくると、ちょっと過渡電流が心配(^^;;; |

|

| 交換後。一回り太くなって格好良くなりました(?) |

|

| 太さの余り、写真右端のように斜めに取り付けざるを得ない箇所もありました(ってかここだけ)。見た目重視のためにリード線長くして揃えようとすると、いろいろ不利になる場合があるので、これはこれで目をつぶりました。 |  |

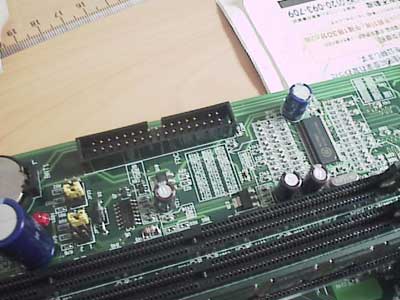

| 取り替え後のメモリー周辺のコンデンサ。日本ケミコンのLXF 16v120uFに交換。 |  |

| 作業終了後のマザーボード。取り替え前の写真と比較しても、コンデンサの大きさがパワーアップしてます。 |  |

試験動作

| とりあえず、必要最小限の構成で電源を入れてみます。 すると問題なくBIOSが起動しました。よぉーしよし・・・ |

|

| ケースに組み込んで、動作させてみます。問題なくWindowsが起動しました。 オシロがあればリプル収束率とか分かるんですが、持ってないのでできないのが残念。 |

|

修理完了

| フリーズもエラーも出さなくなりました。やはりコンデンサの老化だったんですね。 このマザーは確か私が高校2年の時に購入したもので、1日10時間くらい使っていたときもありましたから、約3年保てば十分なんでしょうね。でも、コンデンサの張り替えで改善しましたから、まだまだ頑張って欲しいものです。世の中CPUクロックはギガの時代ですが、パワフルヘビーな3Dゲームとかやらない限り、そこまで必要ないですしね。 修理費はコンデンサの\520ってとこです。これであと5年は持つかな?(爆 |

|