注:SW電源について※1

なお、ここで紹介したことにより発生する不都合には、一切責任持ちません。 仮に低インピーダンス品に交換して、動作しなかったとしても、それは自己責任とします。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SW電源に使われている電解コンデンサのみを表にしました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以下に表す「インピーダンス」は20℃100kHz時の最大値。「リプル電流」は105℃100kHz時の定格または許容値。「tanδ」は20℃120Hz時の最大値を、それぞれメーカーのデータシートから抜粋しました。 ※04/08/13追記 以下では代用品コンデンサとして、日本ケミコンのLXFを用いている箇所もありますが、この製品は4級塩系電解液を採用しているため、経年により激しい液漏れ・発煙・発火の可能性があります。 コンデンサ交換による修理を検討されている方は、4級塩系電解液コンデンサは絶対に用いないようにしてください。 C13の16v47uFはNXL。インピーダンス1.7Ω・リプル電流78mA・tanδ0.16 これはELNAのRJJの35V56uF に交換。インピーダンス0.52Ω・リプル電流290mA・tanδ0.16 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C17の50V56uFはHFE。インピーダンス0.76Ω・リプル電流163mA・tanδ0.10 これは日ケミのLXFの50V39uFに交換。 LXFは105度15000時間保証の低インピーダンス品だが詳細不明。4級塩系電解液仕様。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C18の50V27uFはHFE。インピーダンス1.5Ω・リプル電流133mA・tanδ0.10 これも日ケミのLXFの50V39uFに交換。 ※右の写真では82uFが写っていますが、これは間違いです。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C19の35V82uFはHFE。インピーダンス0.76Ω・リプル電流163mA・tanδ0.12 これは日ケミのLXFの50V82uFに交換。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

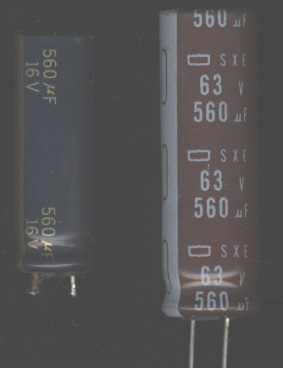

| C20の16V560uFはHFZ。インピーダンス0.045Ω・リプル電流1440mA・tanδ0.10 これは日ケミのSXEの63V560uFに交換。 SXEは105度高周波平滑用低インピーダンス品だが、詳細不明。105℃1000時間汎用低Z品? インピーダンスは0.050Ω程度?? |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

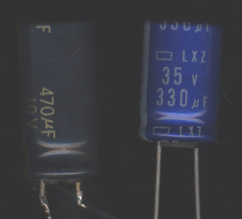

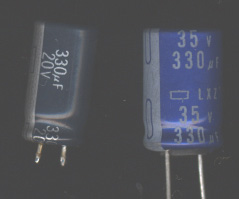

| C21の16V330uFはHFE。インピーダンス0.35Ω・リプル電流381mA・tanδ0.16 これは日ケミのLXZの35V330uFに交換。インピーダンス0.068Ω・リプル電流1050mA・tanδ0.12 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C22の10V470uFはHFZ。インピーダンス0.065Ω・リプル電流1015mA・tanδ0.15 これも日ケミのLXZの35V330uFに交換。インピーダンス0.068Ω・リプル電流1050mA・tanδ0.12 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

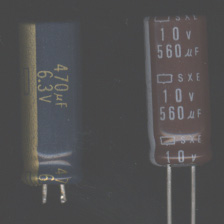

| C23の6.3V470uFはHFZ。インピーダンス0.090Ω・リプル電流760mA・tanδ0.17 これは日ケミのSXEの10V560uFに交換。インピーダンスから考えるとSXEだとこれでギリギリか、オーバーかも? |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C25・C33の16V100uFは85℃小型標準品。 ここはレギュレータのデカップリングなので標準品が使えるが、標準品よりもLXFの方が安かったので16V120uFを使った。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C26の20V330uFはFZX。詳細不明だが低インピーダンスっぽい。 これは日ケミのLXZの35V330uFに交換。インピーダンス0.068Ω・リプル電流1050mA・tanδ0.12 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C27・C31の6.3V56uFはKF。詳細不明だが恐らく105℃小型標準品。 これは標準品でかまわないと思うが、ELNAのRJJの35V56uF が大量にあるためこれに交換。インピーダンス0.52Ω・リプル電流290mA・tanδ0.16 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C30・C32の6.3V100uFもKF。 これは日ケミのLXAの10V100uFに交換。105℃高信頼性長寿命(7000時間)品。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C35の16V10uFはNHE。おそらく105℃標準品。 これは日ケミのKMGの50V10uFに交換。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回、C29の50V10uFと、C9の100V1uF、C8の250V120uFは、目視の限り不都合は見られなかったので交換しませんでした。これらは標準品で代用できますので、必ず105℃品を使って代用して下さい。C8は150uF程度でも代用できると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

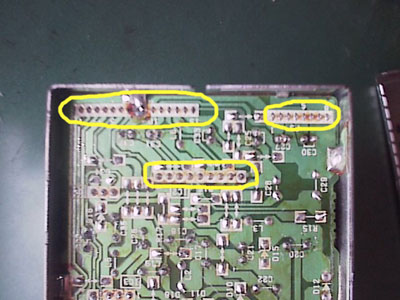

| 交換したのにも関わらず、暴れる。という場合には、ハンダクラックが考えられます。SW電源の写真の場所のハンダ部分をすべて盛り直します。 ここはかなりの確率でクラックを起こしますので、たとえクラックが起きていなくても盛り直しておいてください。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コンデンサ交換後のSW電源内部。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 交換後のSW電源外部。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外側に突き出す放熱器の接触部分に、シリコングリスを塗っておきます。これだけでかなりの放熱向上効果があり、内部温度上昇によるコンデンサへの負担を低減できます。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コンデンサ交換後は、SW電源上部に被さっているシールドは取り外してしまいました。これにより、よりいっそうの放熱効果があり、コンデンサの寿命を延ばすことができます。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これですべての動作が問題なくなりました。 低インピーダンス品といえどジャンク店で購入したものなので、かなり安く済みました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2003/08/29追記: 交換した2次側のコンデンサですが、夏になると触れられないくらい熱くなっていました。恐らく80℃は軽くいっていると思います。 そこで以前交換しなかったC9を交換することにします。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 手元に120uFが無かったので、EPSONのPM-700Cプリンタから抜き取ったSW電源の1次側を使うことにします。しかもよりによってRコンだったりします。基板自立型だから少しは強いかな?でも凄く不安。200V220uFです。 過渡電流を考慮して整流ダイオードもそのSW電源のものを使います。 結果、2次側コンデンサの発熱が見事に緩和されました。1次側の平滑コンデンサの老化により、リプルの収束が遅いためにスイッチング周波数が不安定になったりして、その結果高リプルで2次側コンデンサが異常発熱していたのかもしれません。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||